国网黑龙江建设公司:绘就土地保护与工程建设共生画卷

来源:中国能源新闻网 时间:2025-06-26 16:50

杨强 邢宇 凌淑清

六月的龙江大地,庄稼苗舒展着油绿叶片,在阳光下铺成层层叠叠的绿浪,勾勒出黑土地的蓬勃生机。在第35个全国土地日这天,“节约集约用地严守耕地红线”的红色横幅在工程现场的铁塔间猎猎作响。当施工人员用全站仪校准塔基位置时,远处田埂上的农民驻足凝望——这幅电力建设与黑土保护交织的画面,正是国网黑龙江建设公司践行土地保护的生动缩影。

一直以来,该公司以土地资源保护为核心,探索出工程建设与生态保护协同发展的创新路径。其负责的500千伏建设项目,不仅保障电网安全稳定运行,更以实际行动诠释了新时代土地保护的责任担当。

新能源工程里的耕地“守护者”

在肇东市明久乡与安民乡交界处,黑龙江省首个500千伏新能源汇集工程——大庆实验平台 500 千伏输变电工程的建设者们正在上演一场“土地优化实践”。设计团队借助地理信息系统(GIS)对区域开展三维建模分析,特意避开优质耕地区块,将站址选定在沟壑纵横的荒地上。“每亩耕地每年能产2500斤玉米,我们多爬几座山,就能保住乡亲们的‘粮袋子’。”设计总监庞博的安全帽上还沾着勘察时的草屑。

施工高峰期,履带式起重机均垫设钢板缓慢行驶。“黑土肥沃得能攥出油,绝不能让设备压坏耕作层。”如今,这条蜿蜒的线路如黑色丝带,与田垄间的白色灌溉管道相映成趣。项目于2025年末投产后,每年将注入60亿千瓦时清洁电能,而被保护的千亩耕地仍在春种秋收中延续农耕文明。

寒冬里的土地“美容师”

佳木斯的隆冬,零下30℃的寒风卷着雪沫。项目团队在选址过程中深入研究当地土地利用规划,与地方政府、自然资源部门紧密协作。项目工程是黑龙江农垦发展的“胚胎工程”,为避开基本农田,他们多次调整线路方案,采用了跨越河流、公路、铁路等技术手段,虽然增加了建设难度,但却有效保护了宝贵的耕地资源。

为避免农垦施工扰动,施工团队巧妙利用冬季进行作业。冬季农垦地区土地冻结,人员、农事活动减少,能有效降低施工对生产生活的影响。施工方在入冬前就制定专项方案,采用暖棚法、蓄热法施工,保障混凝土正常终凝。对机械设备进行防寒保暖改造,还增加了安全防护措施。此次冬季施工不仅是挑战,更是保障农垦发展的创新实践。

黑土剥离:算清生态保护“精细账”

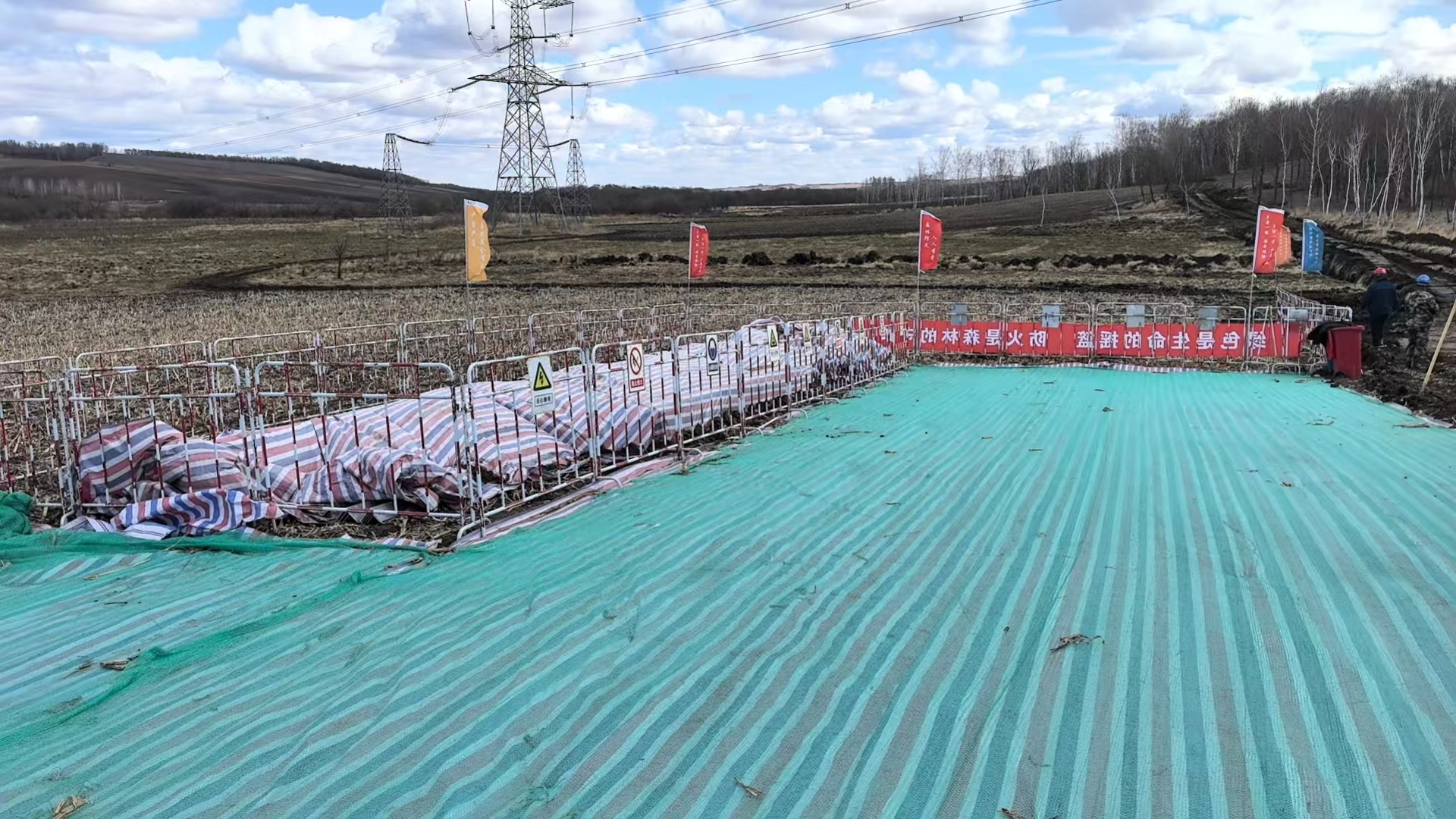

在安北~黑河换流站500千伏线路工程现场,施工人员正按《黑土地保护法》要求进行“表土搬家”:先用推土机剥离塔基区域30厘米厚的黑土,将熟土与下层生土分别存入防渗围挡,施工结束后按“生土打底、熟土覆面”标准分层回填,并增施有机肥恢复地力。“1100亩黑土地通过这种方式得到保护,相当于守护了2.7万个家庭的口粮田。”项目技术负责人翻开“生态账本”。

更值得关注的是“单基策划”创新实践:借助无人机航拍识别生态敏感点,为每基杆塔定制“一塔一图”,精准规划施工范围。在新能源林甸汇集站建设中,该技术与“荒地整合利用”模式结合,将站址与周边荒草地改造为“能源汇集 + 生态修复”综合体,齐齐哈尔汇集站则通过优化路径避开扎龙湿地,保障农业机械化作业不受线路分割影响。

变电站里的“土地节约经”

冯屯500千伏变电站2号主变扩建工程、安北500千伏2号主变扩建工程、大庆500千伏变电站3号主变扩建等项工程,项目团队正在进行一场场“空间革命”。通过优化主变布局、立体化配置电气设备,实现土地资源的集约高效利用。针对主变基础开挖、电缆沟施工等环节,采用表土分层剥离技术,将肥沃的黑土单独存放,并覆盖防雨布、设置围挡,防止水土流失和土壤污染。施工结束后,按照“熟土回填、肥力提升”的标准,通过增施有机肥、种植绿肥作物等措施。此外,工程全面推广装配式施工工艺,采用商混浇筑,降低扬尘和废弃物排放,最大限度减轻对土地生态环境的影响

铁塔为笔,黑土为卷。当全国土地日的余晖洒在龙江大地,国网黑龙江建设公司的工程师们用GIS选址技术、冬季施工创新、黑土剥离工艺等实践,在500千伏电网建设中绘就了“能源发展与土地保护共生”的生态画卷。

责任编辑:刘础琪