AI赋能矿能融合 打造绿色智慧矿山新标杆

来源:中国能源新闻网 时间:2025-09-19 15:53

杨萍

矿能融合是矿山工艺、矿山设施、矿山能源三大领域生态的深度融合。项目通过实施绿色清洁能源替代、本体综合能效提升、多元用户储能应用、能源协调互补管理等措施,依托矿山智慧能源综合管控系统,将AI算法与矿山生产运营深度融合,实现矿山能源的优化均衡配置和高效动态调节,并搭建国内首个骨料矿山碳核算体系和碳排放平台,构建新型矿山与能源融合体系。

项目创新运用“源网荷储”一体化技术,设计构建了矿山分布式光伏、小型风力发电、电化学储能、光储直柔、智能微电网等,形成骨料矿山“源网荷储”一体化综合解决方案。

充分利用矿山可铺设面积部署3.5兆瓦分布式光伏,特殊屋顶采用轻质柔性组件,布置500W景观风机10台,配置0.6兆瓦/1.2兆瓦时分布式储能,年均发电量约405万度,减少二氧化碳排放3260吨,相当于再造134公顷森林。

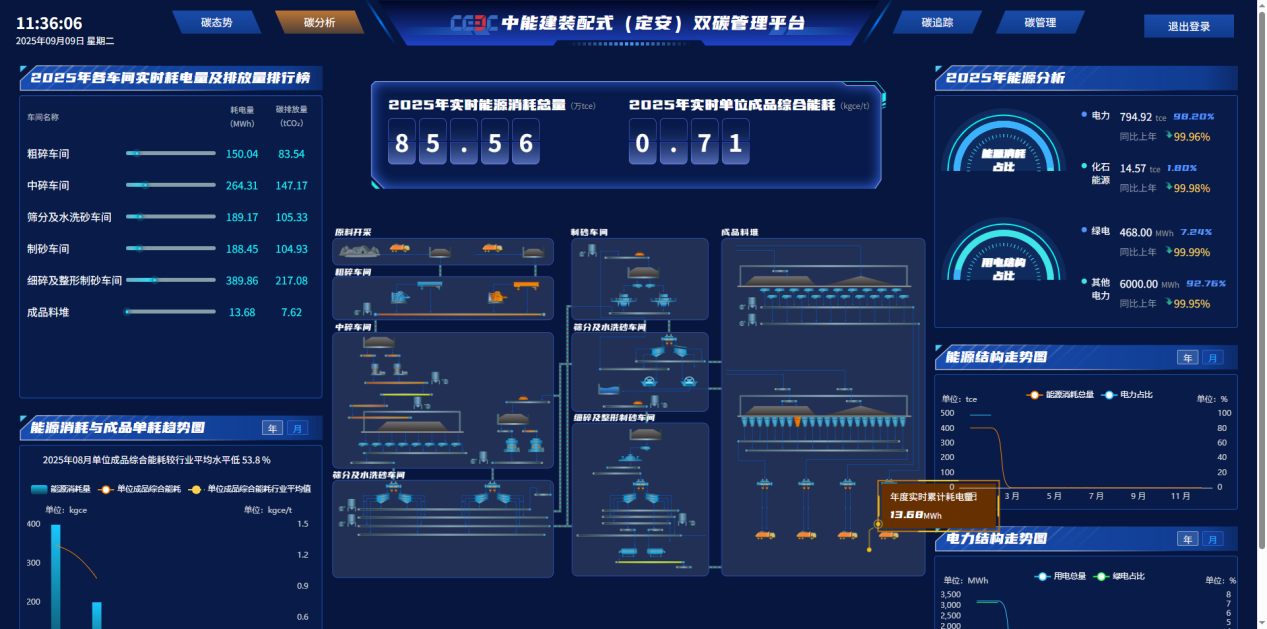

项目打造国内首例露天矿山能源双碳平台,建立了全生命周期碳排放管控体系,构建骨料建材露天矿山碳排放核算体系以及核算模型,建立全过程碳排放监测、评估、分析、预警机制,发布骨料矿山碳中和标准和实施指南,开发骨料矿山碳中和智能管控平台。

建立行业首个覆盖“开采—加工一运输一仓储”全流程的碳排放精细化管控体系。突破传统核算方法局限,开发动态核算模型,融合实测数据与机器学习算法,实现碳排放因子的实时修正;创新“监测—评估一预警—调控”闭环机制,通过物联网感知终端采集关键环节能耗数据,结合碳中和智能管控平台的可视化分析,精准定位运输、破碎等重点排放环节(占比超60%);率先发布骨料矿山碳中和标准与实施指南,填补行业空白,为同类企业提供可复制的减排路径,推动碳排放管理从“被动合规”向“主动优化”转型,助力矿山单位产能碳排放强度下降20%以上。

通过建立资源储量3D模型,精准规划修复区域与开采路径,并采用“双网+植物垫”工艺提升基岩台阶复绿效果,较单网工艺,基质附着力提高40%,植被存活率提升至90%,爬藤植物有效覆盖裸露岩体,形成立体防护。同时种植槟榔、橡胶等经济作物4200余棵,植被覆盖率由开采前不足10%提高至85%,实现生态效益与经济效益双赢。

通过在矿区铺设5G基站3座,以超低时延(毫秒级)和超大带宽,将无人矿卡周身传感器(激光雷达、摄像头、毫米波雷达)采集的海量环境数据实时回传至“云端大脑”。同时,将“大脑”的精准控制指令瞬间下达车辆,保障在复杂矿区内安全、流畅行驶。

配备了12辆无人驾驶矿卡,采用先进的“车-路-云”协同技术,实现了厘米级高精度定位。这些无人矿卡能克服暴雨、扬尘等极端工况,适应矿山复杂地形,可保障24小时连续不间断作业。其整体运行效率已超越有人驾驶模式,为矿区的本质安全提供了坚实的技术支撑。

项目配备了智能巡检机器人,通过搭载多类传感器,替代人工完成长距离运输皮带设备的日常巡检工作,实现定时、定点、高质量作业,实时采集现场的图像、声音、红外热像、温度、环境温湿度及粉尘等数据,整体识别准确率达95%以上,有效降低人工安全事故发生率超过50%,设备停机检查时间缩短50%。

生产线配备AI粒径在线监测系统,聚焦“粒径偏差监测”“不规则颗粒判定”“颜色识别分析”“异常报警与记录”四大核心场景,集成多项高精度智能识别算法,实现对骨料粒径、形状及异物的24小时不间断智能识别与数据分析,粒径识别精度达95%,超径识别准确率达98%,替代了传统人工巡检与抽样方式,显著提升质量监测效率与准确性。

项目运用数字孪生技术、物联感知技术与人工智能等技术,成品料仓安装12套三维激光扫描设备,并搭建料堆三维可视化立体模型。砂石智能仓储管理系统实现了库存无人化精准盘库,极大降低了人力成本和人为失误的风险,盘库准确率高达98%以上,并设置低库存与胀库预警,预警数据自动推送至生产与销售平台,大大提高了骨料的流转速度和供应能力。

项目配备8套无人装车设备,应用“AI+智慧发运系统”,构建“以销定产-智能装车-全流程无人化”体系,实现从客户下单至车辆离场的全链路自动化。无人成品料自动装车系统达到“5分钟/车”的高效装车,较传统人工模式效率提升300%。

项目运用AI+视频监控技术,设置64路AI视频流,搭载106类算法模型库,通过智能识别技术实现24小时实时监测,隐患识别准确率提升95%以上,5秒内实现报警响应,人工巡检成本降低60%,推动监管模式向“互联网+监管”转型,极大提升了矿山数字化水平,为行业安全监管提供标准化解决方案。

责任编辑:闫弘旭