北理工“电力先锋”团队:数字赋能 筑牢电网韧性防线

来源:中国能源新闻网 时间:2025-05-07 15:54

——北理工“电力先锋”团队基于南网百企的电网抗灾实践与创新探索

梁笑瑄 潘汶昱 陈嘉乐 蒋宇航

随着气候变化引发的极端天气事件日益频繁,我国电力系统面临前所未有的挑战。面对新形势,北京理工大学“电力先锋”团队联合南方电网,积极推动电网抗灾能力的数字化转型,通过创新探索,为电网韧性提升提供了可复制的实践样本与解决方案。团队在从荣刚、韩特和刘渊老师的指导下,组织了一支跨专业的学生队伍,成员包括梁笑瑄、潘汶昱、陈嘉乐、常中豪、王馨仪和蒋宇航等。

“智慧大脑” 赋能电网精准防御升级

北京理工大学“电力先锋”团队依托学校在能源系统工程领域的科研优势,研发了一套集气候预测、智能调度、人工智能等多项前沿技术于一体的电网监测系统。系统通过构建电网运行的“数字镜像”,实现对灾前灾中灾后的模拟预测。在台风、暴雪等极端天气来临前,电网工程师们可以基于虚拟模型提前进行压力测试和运行评估,显著提高了防灾决策的时效性和针对性。

多源数据融合提升精准预测能力

在气象灾害频发的南方地区,“电力先锋”团队联合当地电网公司和气象部门,打造了多源数据融合的气象—电网监测平台。团队整合了气象卫星数据、地面传感器数据及电网历史运行数据,打破了数据孤岛,优化了灾害预测模型。梁笑瑄和陈嘉乐主要参与了数据融合模块的设计与调试,确保数据的实时性与准确性。利用气象卫星数据实时监测大范围天气变化趋势,捕捉极端天气迹象;地面传感器精准测量局部气象要素,弥补卫星数据局部精度不足;结合电网运行历史数据,准确预测极端天气对电网的影响,为制定针对性防御策略提供有力支撑。

深度剖析:电力系统极端天气防御预测现状

尽管北京理工大学“电力先锋”团队在电网抗灾领域取得一些进展,但目前电力系统在极端天气防御预测方面仍面临诸多问题。在数据层面,数据质量参差不齐,部分数据存在缺失、误差等问题,影响预测准确性;不同部门、系统间的数据共享机制不完善,导致数据融合困难,无法充分发挥多源数据的价值。

技术方面,现有的预测模型在复杂极端天气场景下仍然存在适应性不足,模型精度有待提高的优化空间;一些先进技术如人工智能算法,在电力系统中的应用还不够成熟,存在误判、漏判风险。人才方面,既懂电力专业知识又精通数字技术的复合型人才的匮乏限制了新技术的研发和应用。此外,电力系统各环节间的协同防御机制不够健全,在面对极端天气时,难以形成高效的应对合力。对此,从荣刚老师表示,“技术研发不能闭门造车,要深入实地,理解电网的真实运作场景。”

跨学科协同创新,突破技术瓶颈

北京理工大学“电力先锋”团队依托学校的跨学科优势,集合了电力工程、计算机科学、气象学等多个领域的专业人才,突破了传统电力系统的创新瓶颈。团队注重自主研发,推出了一系列具有自主知识产权的技术,包括优化后的人工智能算法。常中豪与韩特教授共同设计的算法在数据处理速度和精确度上取得了突破,有效降低了误判和漏判的风险。同时,团队与南方电网紧密合作,深入了解电网运行实际需求,确保了研发的技术和产品具有高度的实用性和可操作性。蒋宇航在文献调研与案例总结方面承担了大量分析撰写任务,为理论研究打下坚实基础。

创新研究与实地调研并行,理论与实践深度结合

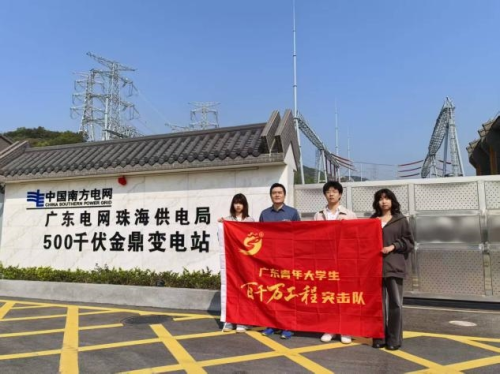

团队在深入调研多个典型灾害地区后,总结出了诸如台风、洪涝、冰冻等极端天气下电网的薄弱环节。王馨仪和潘汶昱等成员参与了灾区电网的调研,并在应急路径规划、数据采集与分析中作出了突出贡献。此外,团队还与交通、气象等多个部门协同合作,结合场景化应急模型,提升了区域级联响应能力。

在理论研究方面,团队通过分析欧盟“目的地地球”、NVIDIA Earth-2等国际前沿项目,创新提出了“时空衰减注意力机制”,显著提高了灾害预测精度。此外,团队总结了多个国际经典案例,如得州2021年大停电和日本台风“飞燕”,并将这些经验转化为可操作的防灾策略,为我国电网韧性建设提供了技术支持。目前,团队联合南网在多地推进智能防御系统落地,系统可接入多国气象数据,具备灵活预测、快速响应的能力。未来,团队计划持续在算法优化、平台扩容及人才培养等方向发力,推动科技成果转化落地,构建更加坚韧、灵活、智能的电力保障体系。

“在极端天气面前,电力系统是一张不能出错的‘生命线’。我们希望通过每一项技术、每一次优化,守护这张网络的安全和稳定。”团队指导老师韩特表示。北京理工大学珠海校区在项目协调方面提供了关键支持,推动了团队与各方的高效协同。

责任编辑:于学华