国家能源集团:工业废料书写绿色传奇

来源:中国能源新闻网 时间:2025-04-22 14:19

丁洁

当内蒙古戈壁滩的朔风裹挟着石英砂掠过全自动生产线,那些沉睡亿万年的钒、钨、钛矿石正经历着双重觉醒。这不仅是脱硝催化剂的涅槃史诗,更是人类智慧对资源边界的重新定义。在国家能源集团科环集团龙源环保乌海催化剂生产基地,废弃与新生仅隔着一道技术屏障,循环利用的闭环正在重塑脱硝催化剂产业的绿色未来。

什么是脱硝催化剂?

脱硝催化剂是一种以钒、钨、钛等金属氧化物为核心活性组分的高效环保材料,广泛应用于火力发电厂、钢铁冶炼等工业领域的烟气净化系统。其本质是通过催化作用,将烟气中的有害氮氧化物转化为无害的氮气和水蒸汽,从而大幅降低大气污染物排放。这类催化剂通常以蜂窝状模块形式存在,其内部微孔结构犹如“分子迷宫”,通过最大化比表面积,为烟气与活性组分的充分接触提供物理基础,是实现“蓝天保卫战”的关键技术载体。

钒、钨、钛被从矿脉中提取出来后,经过物理化学处理,在催化剂工厂完成“基因重组”。脱硝催化剂的核心原理基于选择性催化还原技术。当催化剂被安装进火电厂的反应器,它们化身为守护蓝天的“战士”。在150至420摄氏度的高温战场中,催化剂表面的微孔结构如同无数个“分子捕手”,精准捕捉氮氧化物分子,促使其与氨气发生化学反应。此时,喷入的还原剂氨气与氮氧化物分子在催化剂表面发生定向反应,最终生成无污染的氮气和水蒸汽。

这一过程中,催化剂微孔结构的稳定性、活性组分的分散度以及抗中毒能力,共同决定了其脱硝效率与使用寿命。通过精准的“基因重组”工艺,催化剂被赋予高效、耐用的特性,成为工业烟气治理中不可或缺的“绿色卫士”。每年,这些“卫士们”帮助全国火电行业削减超过500万吨氮氧化物排放。

为什么要脱硝?

脱硝催化剂的“职业生涯”通常只有3到5年。在这段时间里,它日夜不停地工作,承受着高温、磨损和化学中毒的考验。催化剂不仅需要应对烟气中粉煤灰的冲蚀,还要抵抗重金属如汞、砷的化学中毒。催化剂表面的活性位点逐渐磨损,孔道被粉煤灰堵塞,氮氧化物开始超标。于是,它们被迫退役,成为失活脱硝催化剂。据统计,全国每年产生的失活催化剂已超过30万吨,若处理不当,不仅会造成资源浪费,还会引发严重的环境污染。

“退役”后的催化剂含有重金属,可能污染土壤和水源。如果直接研磨后回收利用也很困难,因为失活后的催化剂已经“中毒”,内部结构严重破坏,无法直接再用。于是,科环集团龙源环保开发了一项“涅槃重生”的技术——可控载体重构,让失活催化剂焕发新生。

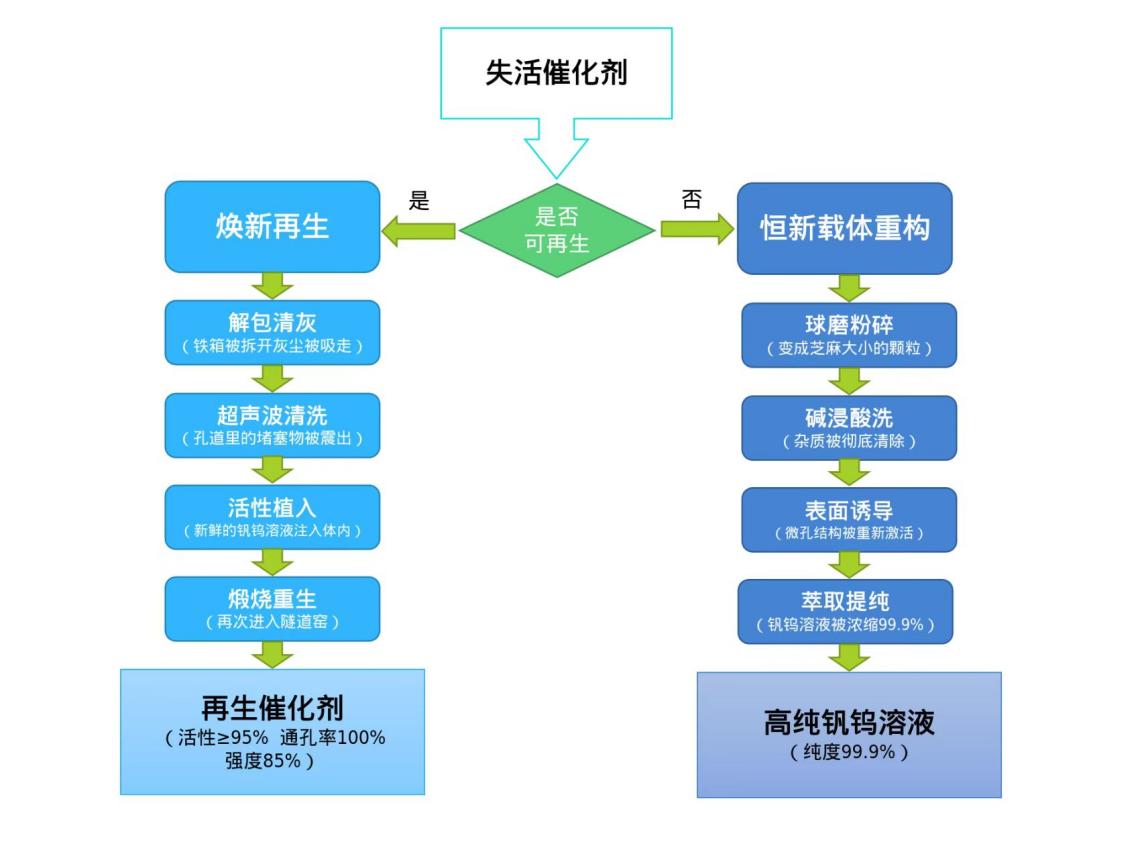

失活催化剂的命运取决于其结构完整性和活性恢复潜力。对于可再生催化剂,通过全解包分选工艺清除内部堵塞物,可让其恢复活性;对于不可再生催化剂,通过进入载体重构产线,将钒钨钛元素提纯为纳米级粉体,实现资源闭环。

失活催化剂的“重生之路。

有哪些现实意义?

无论是“焕新”再生技术赋予失活催化剂第二次生命,还是“恒新”提取工艺将其分解为高纯度的钒、钨、钛等战略资源,这些曾经被贴上“危险废物”标签的工业废料,如今正经历着一场华丽的身份转变——它们不再是环境的负担,而是炙手可热的“城市矿产”。

通过这套资源化利用系统,每年可为行业节约2000吨钒钨钛资源,相当于为国家战略资源储备增添了一座隐形矿山。更令人振奋的是,这一过程直接减少了100万吨二氧化碳排放,其环保效益堪比在戈壁荒漠中种下500万棵梭梭树,形成一道抵御气候变化的绿色长城。与传统工艺相比,革新后的循环技术让废水、废气、废渣产生量锐减65%,能耗直降70%,每一道工序都闪耀着绿色制造的智慧之光。更重要的是,它像一把钥匙,解开了我国工业发展面临的资源困局——通过构建“废料—资源—产品”的闭环,最大限度降低对原生矿产的依赖,为“缺钒少钨”的我国工业领域筑起一道安全防线。

从危废到财富,脱硝催化剂的循环利用这不仅是技术革新,更是一场环保革命。从失活到重生,它们诠释了“用最少的资源环境代价,换取最大的经济社会效益”的绿色哲学。当科技插上创新的翅膀,那些曾经被遗忘的工业废料,正在书写属于它们的绿色传奇。

责任编辑:于学华